国家文物局水下文化遗产保护中心“丹东一号沉船水下考古调查项目”入选 2015年“全国十大考古新发现”

来源: 2016-5-16 16:04:322016年5月16日下午,由国家文物局水下文化遗产保护中心联合辽宁省文物考古研究所合作实施的“‘丹东一号’沉船水下考古调查项目”经过专家评选,正式入选2015年“全国十大考古新发现”。这不仅是学术界对“丹东一号”沉船项目工作的高度认可,也是对水下考古工作方法、工作过程科学性的权威认同。“丹东一号”项目入选2015年“全国十大考古新发现”一方面有力促进该项目下一步工作的开展,另一方面大幅度提高了公众对“丹东一号”(致远舰)的关注、对水下考古工作的关注,从而将促进我国水下文化遗产保护工作取得更大进步。

“丹东一号”沉船位于丹东市西南50多公里海域处,于2014年4月水下考古调查发现。为进一步确认“丹东一号”的具体身份及保存状况,2015年8~10月,水下中心和辽宁省文物考古研究所继续组织实施“丹东一号”水下考古调查项目,用抽沙方式揭露沙下遗迹现象,并辅以小探方进行解剖性质的试掘。通过水下考古清理,揭露出长达60多米,宽9~10米的舰体残骸,舰体外壳用钢板构造,使用铆钉连接。水下发现沉舰整体受损严重,沉舰不存在完整的住人舱室,穹甲板以上船体部位已无存,穹甲下为动力机舱,推测也发生过爆炸,周边散落着钢板、木质船板、锅炉零件等物品,舱内也发现多处火烧迹象。清理过程中发现并提取了水下文物计60个种类、150件文物,另有60多枚清代铜钱,涉及船上构件、武器、个人物品等。

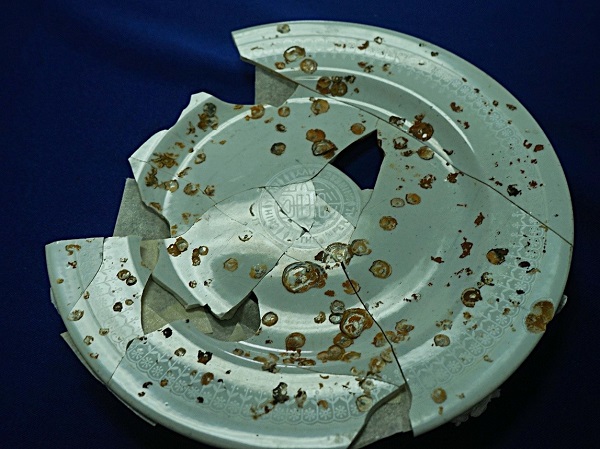

2015年11月4日,水下中心联合辽宁省文物考古研究所在北京召开“丹东一号”水下考古调查项目专家论证会,经过3年的水下考古调查,考古调查所发现的沉舰穹甲结构、具有致远舰身份判别价值的方形舷窗、鱼雷引信、11毫米10管加特林机枪、152毫米口径炮弹等,特别是带有“致远”文字款识的制式餐具等考古实物资料,结合甲午海战档案、北洋海军舰船制造档案和海域当地的口述史料综合判定,确认辽宁丹东港海域发现的“丹东一号”沉舰应为1894年甲午海战中北洋舰队的致远舰。

项目工作历经2013-2015年三个年度,在收集甲午海战档案史料基础上,运用多波束、磁力仪等海洋物探设备,按照水下考古规程要求开展调查,最终在黄海北部丹东港海域发现并确认了清北洋海军致远舰,这是近年来中国水下考古的一项重大成果,为中国近代史、甲午海战和世界海军舰艇史的研究提供了十分珍贵的考古实物资料。同时,值得提出的是,2016年1月12日,“辽宁丹东一号清代沉船项目”入选由中国社会科学院公布的“2015年度中国考古新发现”六项重要成果之一。

丹东一号出水“致远”字样瓷盘

“丹东一号”出水方形舷窗

“丹东一号”出水各类武器弹药

水下作业

从1990年开始,国家文物局委托中国文物报社举行每个年度的全国十大考古新发现评选,活动对全国的文物保护工作和考古学研究都起到了很好的作用。“丹东一号”调查项目是继1993年绥中三道岗、2010年“南澳1号”项目之后第三个获选全国十大考古新发现的水下考古项目。