【讲座纪要】第五季中国考古大讲堂第三期丨何以良渚:5000年文明的实证

来源: 2025-9-17 10:00:55由国家文物局、人民网主办,国家文物局考古研究中心、人民网文娱共同承办的《中国考古大讲堂》第五季“寻根·探源”系列讲座正式推出。本季讲座聚焦中华文明探源工程,选取十个代表性遗址,以翔实的考古发掘材料,丰富的综合研究成果,溯文明之源,探华夏之根。本期邀请到浙江省文物考古研究所科技考古室主任、良渚古城及水利系统项目考古领队、研究员王宁远主讲《何以良渚:5000年文明的实证》。

良渚文化主要分布在长江下游的太湖流域,是新石器时代晚期一支十分重要的考古学文化。本次讲座将从“何谓良渚”“何以良渚”“匠人营国”“城郭宛然”“泽润万民”五个方面对良渚文化进行阐述。

何谓良渚——基本概念与认知

中国的遗址数量丰富,全国三普数据显示,各类墓葬、遗址总数约33万处。其中,良渚遗址、二里头遗址、殷墟遗址三处因其在中华文明发展中属于节点性遗址而备受关注。良渚遗址以其种类齐全、规模宏大的遗址类型,数量众多、材质精美的文物,逐渐改变了人们对中华文明起源的时间、方式和途径等重大学术问题的认识,它是实证中华五千多年文明史的圣地。

中华文明探源工程将从距今5800至3500年划分为古国时代和王朝时代两个时代。古国时代可进一步细分为三个阶段,距今5000多年的良渚为古国时代第二阶段的代表性遗址之一。

首先要厘清几个概念:良渚文化遗址是考古学概念,指距今5300至4300年长江下游地区种水稻、用黑陶和玉器的稻作农业文明,因首个遗址点在良渚镇命名,涵盖长三角;良渚遗址指浙江余杭区良渚镇的遗址,是良渚文化的一部分;良渚遗址群指该地300多个遗址点构成的整体;良渚古城是2007年在遗址群内发现的核心城市;良渚文明是对其社会发展程度的评价,现已实证,良渚已进入了国家文明的状态。

何以良渚——江南模式及成因

良渚文化的形成原因与江南模式及其成因密切相关。江南不仅是一个地理概念,在中国传统文化中,“桨声欸乃、饭稻羹鱼”代表了一种最美好的农业社会景观。

通常人们认为江南富足美丽是因为地理环境优越,但自然地理表明,长三角是中国环境最脆弱的地区之一。这里位于山地、平原和海的交界处,太湖平原海拔很低,海平面波动易引发洪灾,至今仍多洪涝。然而,它却发展成为中国最富足、最发达的社会标杆,这直接与良渚人处理人地关系的方式相关。

良渚文化的出现与5500年前的一次全球气候事件密切相关。由于气候突然变冷,导致原有采集狩猎经济无法维持人口生计,迫使人们转向稻作农业。水稻虽在一万年前开始驯化,但此前一直是辅助食物,因为种植投入劳动是采集狩猎的数倍,非常辛苦。5500年后,气候变化导致原有模式难以为继,人们被迫以稻作为主。良渚人从周边山间谷地大规模向平原迁移,开发平原,稻作成为主要生业,良渚文化由此建立在发达稻作基础上。

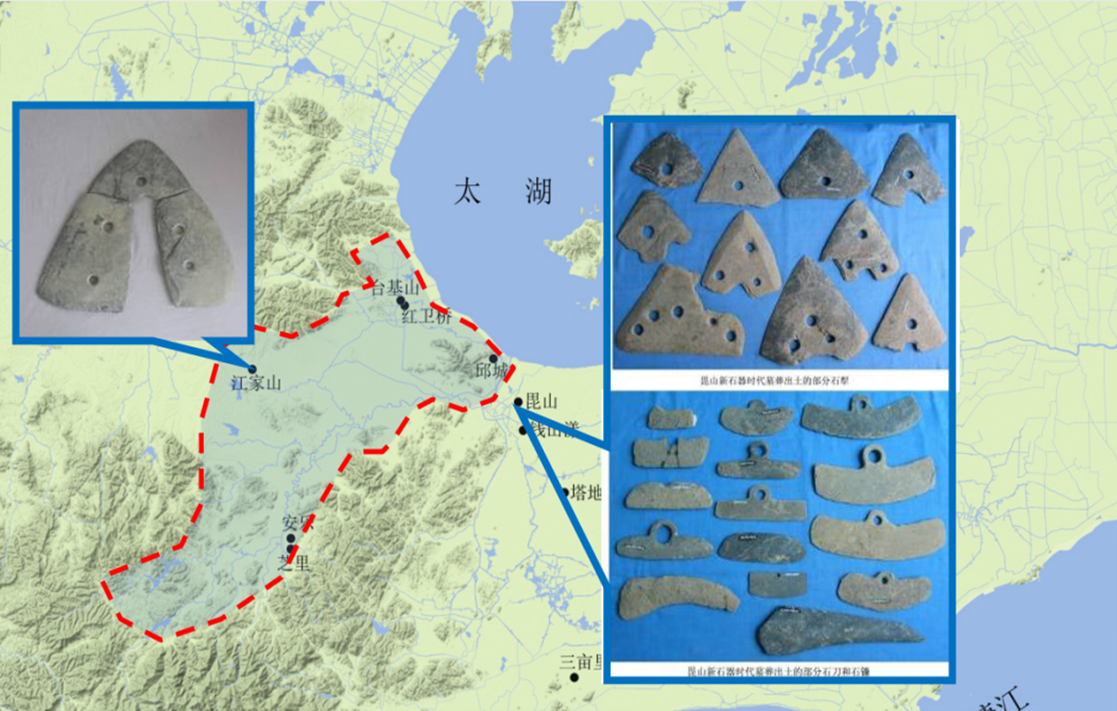

良渚人以背井离乡式移民整个向太湖平原迁移,类似情况见于江苏、安徽,原地人口消失,长三角人口暴增。到5300年左右,人群到达河流下游、太湖平原边缘时,出现显著特征:所有男性墓均随葬石犁和镰刀,表明他们已成为职业农民,死后也带劳动工具,此前无此现象。职业农民因这次人口移动和生业转化而出现。

从采集狩猎向稻作农业的转化是良渚文化出现的前提。但平原种水稻面临问题——河网密布易种稻,但海拔低,季风气候下易遭水患。良渚人解决方案是堆墩。在平原开辟稻田的中心位置挖土堆墩,制造人工高地居住,避水淹且离田近,形成南方密集散布的小聚落模式。这种模式延续至今,太湖平原地区现代村子下基本是良渚人的堆墩。表明5000年来江南水网平原的居住和生产模式未变,良渚人奠定了江南模式。

随着人群从周边高地向平原大规模移动,原本较落后的良渚遗址在约5100年突然出现古城迹象,这可能并非土著居民自然发展的结果,而与西边(如凌家滩文化)或北边(如北阴阳营文化)先进人群的移动有关。

匠人营国——都邑选址与规划

良渚遗址位于长江三角洲太湖平原,是中国传统江南核心区。但良渚古城不在区域中心(苏州),而选在最南边与山地交界的边缘位置,原因涉及资源、交通和观念。

良渚的都城靠山地区可利用山上和平地资源,且交通便利。大都市中许多人不从事劳动,粮食需从沼泽平原通过船运方式输送。良渚遗址以东的太湖平原是稻米重要产地,但生产工具以石器为主,所需石料仅西部山区可寻。

此外,由于不同来源、不同传统的人群汇聚平原,初期必然会出现丛林法则。崧泽晚期阶段,文化传统杂乱,墓葬无规矩,社会内耗严重。为提升社会发展效率,精英分子可能推动制定规矩和制度,借宗教躯壳建立社会礼制,创造了以神人兽面像为体现的一神教,形成长三角共同信仰,物化形式是将神像刻于玉器上。而玉矿作为控制思想和礼制的战略物资,仅存在于山区。研究表明,良渚地区仅西北与江苏、安徽交界处有透闪石玉矿线索,天目山区有蛇纹石,因此,都城需靠近玉矿。此外,建都所需木材、石材也来自山区,故选址山地平原过渡区建造都城。

除了资源角度,良渚古城选址还体现了“居中”的概念。它未建在小山上,而是建于小山间的平地,三面环山、东临平原,与各山距离均为3公里,虽需耗费大量人工在平地建城,但体现了居中理念。

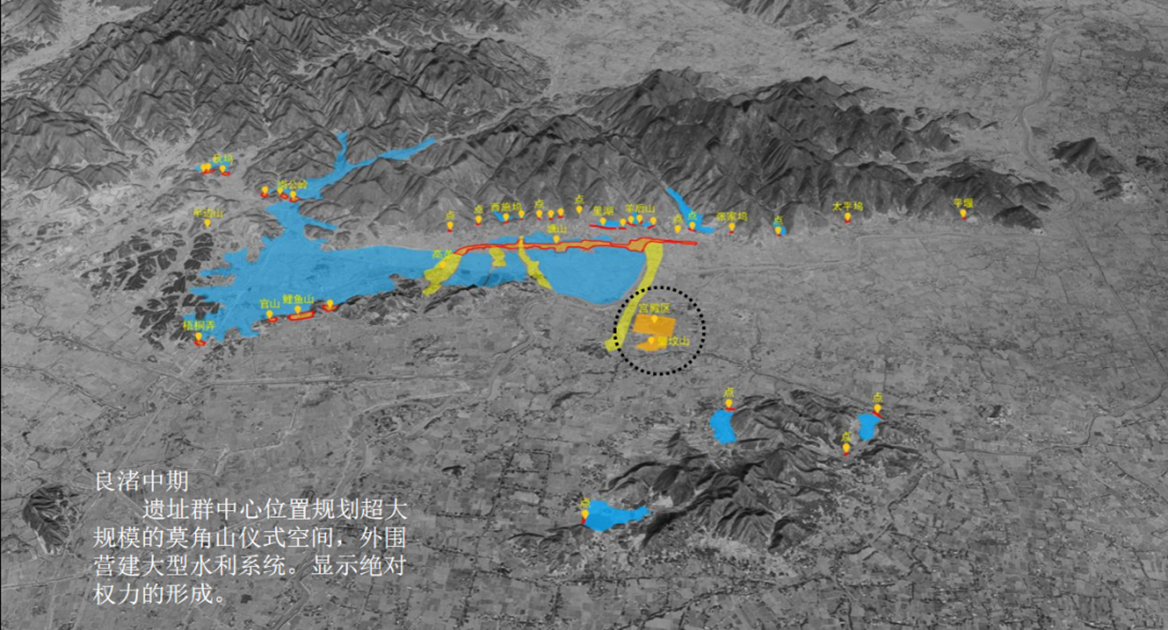

古城选址资源丰富、交通便利,但常受季节性降水不均所引发的水患困扰。为有效解决这一问题,良渚人在周边山谷修建庞大水利系统:雨季通过多级水坝蓄水防洪,旱季放水抗旱,趋利避害。该系统设计充分显示出良渚人的智慧。

城郭宛然——古城功能与设计

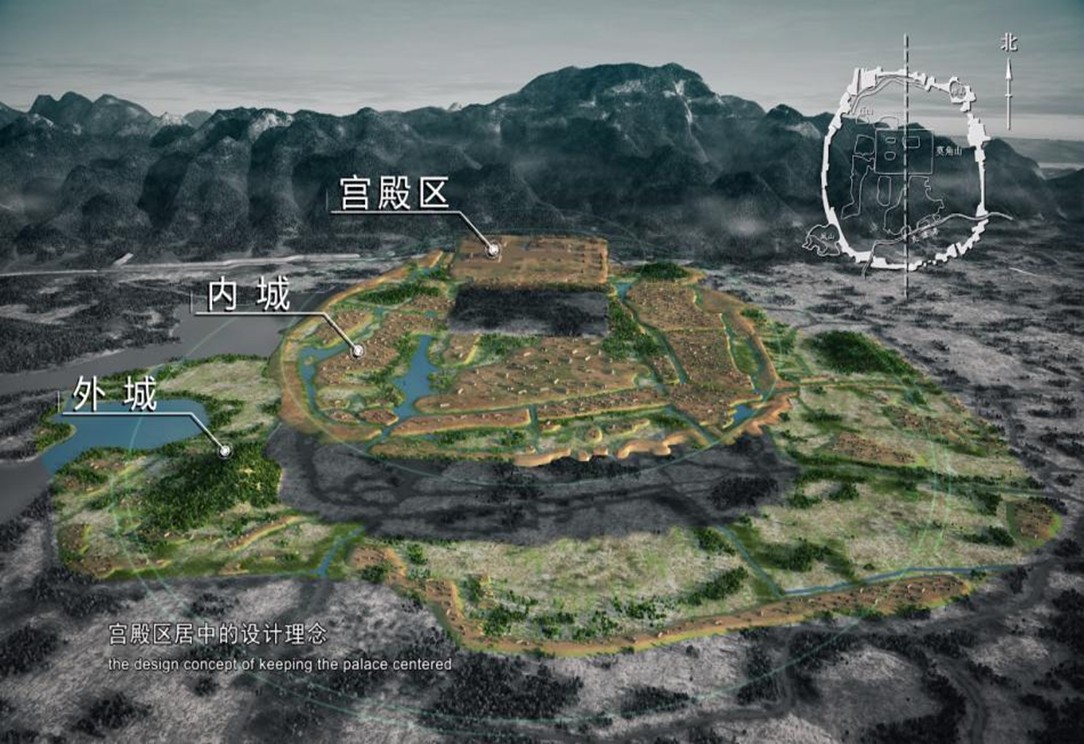

良渚城市结构经过设计,体现“城乡分野”。内城3平方公里,加外郭城共6.3平方公里,内设八座水门,形成井字干河将城市分割为九块:中心为宫殿区,周边为作坊区。从宫殿区到内城、外郭,呈现三重向心结构,高度上宫殿区最高,次为内城墙、外城墙,呈阶梯状。遗址北边和西边是水利系统,东边平原分布300个遗址,整体构成良渚古城及郊区聚落的框架。

宫殿区莫角山是史前中国最大单体土建筑,面积约30万平方米,上有大莫角山、小莫角山和乌龟山三台,可能为宫殿或神殿。复原显示,古城为巨大长方形土台,堆高14米,土方量相当于胡夫金字塔石方量,上有雕梁画栋的宫殿。东侧河道曾出土长达17—18米、直径0.6—1米的巨木,带有牛鼻穿(用于水路拖运),印证水利系统除防洪抗旱外,还为城市建设提供了物资运输通道,至关重要。

此外,著名的良渚玉器、王陵和贵族墓均位于城内。同位素和DNA分析证实,城内居民除了本地人外,甚至可能有来自中原、山东、江西等多地的个体。物资同样从四面八方汇集,猪的锶同位素显示来自于嘉兴,DNA检测显示稻谷至少来自6个不同产地,证明城内完全不产粮,依赖各地进贡。城内还有大型仓储遗迹。

良渚古城遗址整体范围达100平方公里,它的完备结构并非一蹴而就,而是历经数百年建设。水利系统、宫殿和王陵建于5000年前,内城墙建于约4800年前,外郭建造时间更晚。城市规划与建设是百年大计,其规划视野宏大、建造技术科学,令人叹为观止。

泽润万民——水利兴国与发展

近年来,通过遥感、GIS等技术和勘探结合,揭示了良渚遗址系统完整面貌。高精度地形扫描显示,众多坝体与多条南北向“长垄”,将水利系统分为复杂层级。

良渚并非水利最初起源,而是5000年前经验的集成,中国是水利大国,其他地方如屈家岭遗址、石家河遗址也有早期水利遗迹,但山塘坡塘类遗迹发现少,需加强研究以提升水利考古与文明起源认知。

良渚水利影响深远。从古国文明时期的山塘水库,后发展出运河、塘浦圩田及海塘等大型工程,治水能力渐强,体现长江流域文明以水利发展为主旋律。

5500年前进入江南开发模式后,先民从山麓逐步开发平原,创造出山塘水库、运河、海塘、圩田等大型水利系统,贯穿古国、王国及帝国时代,展现了江南人民的创新智慧、勤劳勇敢,与自然和谐相处又敢为人先的精神,开创了美好的江南,延续至今。