辽宁大连庄河海域发现甲午海战沉舰---经远舰

来源: 2018-9-21 18:34:31经国家文物局批准,2018年7月至9月,国家文物局水下文化遗产保护中心、辽宁省文物考古研究所、大连市文物考古研究所联合组队,在辽宁大连庄河海域开展水下考古调查工作,搜寻、发现并确认了甲午海战北洋水师沉舰---“经远舰”。这是继 “致远舰”之后,我国甲午海战遗迹水下考古工作获得的又一重大成果。

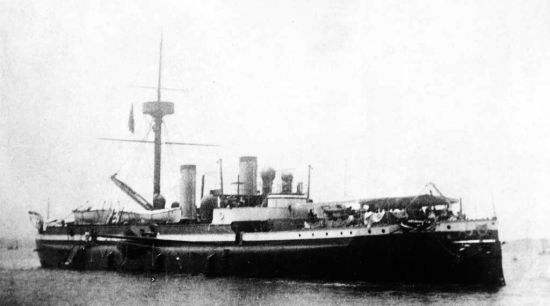

经远舰

“经远舰”是清代晚期北洋水师战舰之一,由德国伏尔铿(Vulkan)造船厂建造,1887年1月3日下水,舰长82米、宽12米,定额202人,造价高达865000两白银。1887年底,“经远舰”作为“致远舰”的僚舰,入编北洋水师。着名将领邓世昌、林永升分别出任两舰的管带(舰长)。1894年9月17日,中日甲午海战在黄海北部大东沟海域爆发,北洋水师战败。此役清军损失战舰四艘,分别为扬威、超勇、致远和经远。致远、经远二舰在邓世昌、林永升的率领下,奋勇杀敌,先后沉没。其中“经远舰”遭受四艘日舰围攻。全舰官兵在管带林永升的率领下不畏强敌、英勇接战,直至最终沉没。全舰仅有十六人幸存,管带林永升及二百余名官兵捐躯殉国。

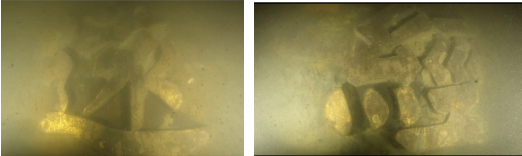

甲午海战遗迹是近年来我国水下考古工作重点之一。本次经远舰水下考古调查工作可分两个阶段:第一阶段,主要工作目标为搜寻、定位并评估沉舰状况。水下考古队利用多波束等仪器设备采集遗迹数据,通过数据比对与档案分析,结合潜水探摸,搜寻、发现并确认了“经远舰”的准确位置,找到了可以标识其身份的环形防护装甲带----“铁甲堡”。据初步调查,“经远舰”遗址位于辽宁大连庄河“老人石”南侧海域,与《庄河县志》的记载基本吻合。“经远舰”残骸横亘于水下12米处的海床上,舰艏朝向为北偏东17度,由艏至艉倾斜3度左右,最大埋深6.4米,呈倒扣状态,残骸主体已被海底淤泥覆盖。第二阶段工作目标为局部清理以确认沉舰身份并究明沉舰保存状况。水下考古队在舰体中后段右舷外壁进行抽沙作业,陆续揭露舷侧舰体结构,包括舷梯、舷窗、各种管道设施等,各部件均呈倒置状态。水下考古队在9月15日发现了深埋于海床面以下5米处的 “经远”舰名,为木质髹金字体, 悬挂于舰舷外壁,由此确证此艘沉舰为甲午海战北洋水师沉舰“经远舰”。水下考古队员在遗址清理中还发掘出一块木牌,木牌上有清晰的“经远”二字,亦可佐证对沉舰身份的判定。

经远舰名牌

印有“经远”字样的木牌

舰体在沉埋之后,遭受过后期破拆。为进一步了解舰体长度及残损状况,水下考古队还对舰体的艏、舯、艉部进行了局部清理。在艏部最前端发现有艏柱、锚链、舷板等遗迹;在艉部及舰体外围发现大量散落的舰体构件,舰体上发现了后期盗扰强拆时留下的痕迹。

水下考古队员下水工作

本次水下考古工作清理出水各类遗物标本500余件,包括铁、木、铜、铅、玻璃、陶瓷、皮革等材质,种类十分丰富,包括铁质小锅炉(为启锚机提供蒸汽动力)、斜桁、舷窗、舱门、铁甲堡衬木等舰体结构设施,毛瑟步枪子弹、左轮手枪子弹、37毫米炮弹、47毫米炮弹武器装备,以及锉刀、扳手、旋柄等船载工具。此外,还发现了53毫米格鲁森炮弹、120 毫米炮弹引信等,均不见于“经远舰”出厂档案,应属1894年“甲午海战”前紧急添置的武器装备。

领队周春水清理出水文物

“经远舰”水下考古成果是近现代沉舰水下考古的又一重大发现,对于近代史、海军发展史、世界海战史研究具有极其重要的价值。同时,“经远舰”是德国设计制造装甲巡洋舰的最早案例之一,堪称现代装甲巡洋舰的鼻祖,它的发现为世界海军舰艇史的研究提供了弥足珍贵的实物资料。与2014年发现的“致远舰”一样,“经远舰”沉舰遗迹是中日甲午海战的真实见证,它的发现还原了一段悲壮历史,让我们缅怀英烈,警钟长鸣,铭记历史教训,进而发奋图强。国家文物局将进一步加大指导和支持力度,督促辽宁省、大连市人民政府落实致远舰、经远舰保护措施,加大日常巡护力度,并继续组织开展黄渤海海域水下考古工作,及时向社会公布最新考古工作成果。

参与经远舰调查工作的考古01号船