蒂姆·威廉姆斯教授在水下中心作学术交流

来源: 2018-6-22 17:49:432018年6月12日下午,国家文物局水下文化遗产保护中心系列讲座第32讲在水下中心举办。伦敦大学学院考古系教授蒂姆·威廉姆斯(Tim Williams)以《海陆丝绸之路的协同》为题,深入讲解了海上丝绸之路文化遗产保护理念与申遗策略。

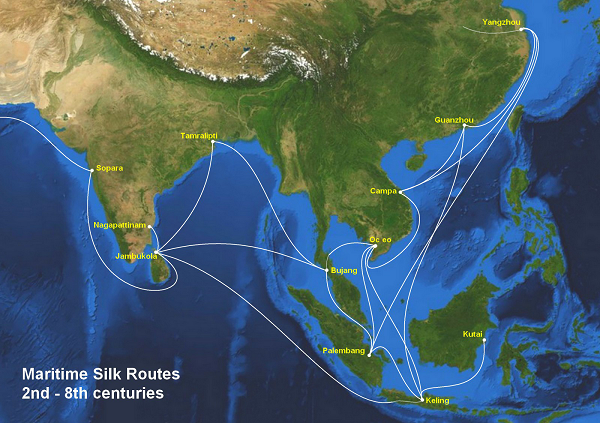

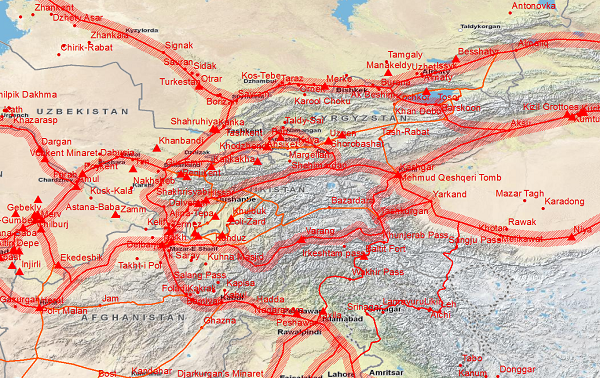

威廉姆斯教授从线性遗产的复杂性着手,阐述了陆上丝绸之路和海上丝绸之路的异同。海丝和陆丝都是由贸易枢纽串联形成的庞大路网,看似简单的两个节点之间的单一旅行线路,可能会因地缘政治、技术、季节、天气等变化而衍生出更多的节点和线路。货物体量、种类、交通工具、商队构成、过路费等等因素也会被纳入成本节约的计算,使线路不规律变化。但外界因素对海丝的影响,会比对陆丝的影响要大的多。政局不稳导致的航路不顺、规律变化的季风、洋流与潮汐以及造船和航海技术的进步(比如蒸汽轮船的出现导致了海丝的式微)等因素,直接左右了海港的兴衰,使得交通线路发生改变。海丝还有一个突出的特点,就是海丝港口与内陆支援的密切联系,有些海港是依托内陆运输线路建立的,有些陆路则是因向海港输送货物而贯通。另外,海上贸易航线在脱离近岸航行的技术限制后,因进出口需求产生的点对点贸易时常无需中间节点的参与,这与陆丝也有显著不同。这些因素对于今天的海上贸易仍然存在影响。

威廉姆斯教授对文研院和水下中心2016年起开展的海上丝绸之路主题研究所提出的版块和要素概念表示认同,他认为,海丝申遗所需要考虑的问题远比陆丝要多,因此需要一个更为全面的概念文件对海丝进行彻底研究。这个研究文件除了版块和节点,还应包含与海丝密切相关的沉船遗址及货物交换、造船和航海技术、海洋文化民间传统及宗教传播等不可移动文物之外的要素。因为海丝的地理跨度和国际属性,如何动员足够多的相关国家参与也是现在面临的一个主要问题。研究注定是漫长的过程,但是申遗工作可以同步进行,确保不用等候太长时间,也能拥有充分的学术参考。另外,世界遗产委员会的评审也需要有据可依,因此研究性的概念文件必不可少。

威廉姆斯首次提出,海丝申遗还应该是可控的。海丝的空间框架和合作研究一定是跨越了很多个国家和地区的,但是申遗并不一定要所有相关国家都联合。按版块分区,在很长的历史时期往来最为频繁的较小区域可以作为有机单元进行世界遗产申报,这既可以是几个国家的联合行动,也可以是单一国家的行为。他认为中国东部和日本及韩国可以联合申报,而中国东南沿海可以单独申报。另外东南亚、印度和斯里兰卡、孟加拉湾沿岸、红海和波斯湾以及东非等区域都可以是自成体系的海丝单元。地中海及更西边的地方虽然与海丝的海洋贸易也有联系,但是联系显然不如其它版块密切,因此可以仅作为研究的一部分,而不进行申报。

在时间框架上,他对中国海丝主题研究提出的公元前2世纪到公元19世纪中后期的时间跨度表示认同。但他强调,陆丝和海丝绝不是突然出现或者消亡的,而是在公元前2世纪到公元16世纪(陆丝)、19世纪中后期(海丝)的这段时间内,这两条贸易路网对人类历史进程的影响极为显著。因此对于它们的研究也应该囊括更大的时间跨度。

本次讲座由水下中心副主任王大民主持。除水下中心外,来自国家文物局、中国文化遗产研究院、中国文物交流中心、中国古迹遗址保护协会、国文琰文化遗产保护中心、清华文化遗产保护中心等单位的30余名专家和学者亦有出席。