海上丝绸之路港口遗址系列调查 漳州(月港)

来源: 2013-11-13 19:08:57海港遗址是承载海上丝绸之路文明的重要遗产,是海、陆文明交汇的纽带,也是可以将水下考古与田野考古相结合的研究地域。随着考古新资料的推陈出新,海港遗址为研究海外交通史提供了绝佳的材料。以泉州为例,泉州湾宋代沉船的发现,更是以海船实物的例证,展示了泉州港与南海海域的贸易往来。同时,这里也发现了以海上交流为背景的诸多外来宗教石刻,包括伊斯兰教、摩尼教、景教、犹太教、印度教遗迹等遗迹;还留下了埃及人、也门人、波斯人、锡兰人、亚美尼亚人、意大利人等外国人墓碑,生动展示了古代泉州港作为国际海洋贸易集散地的城市面貌。

通过对海港城市的实地调查与测绘,我们还能探究完全不同于内地城市的一种城市形态,即海港模式的城市形态,它包括一系列适应海洋贸易的城市设施,包括:市舶司、码头、航标塔、街铺、仓储、渠运遗迹、祭祀设施、海防设施以及周围的陶瓷窑址、造船厂等工商业遗迹。需要特别提及的是,港口周边海域的沉船,和海洋贸易航路上的沉船材料,也是我们关注的重点,以海港作为研究支撑点,有助于我们深入探究沉船考古资料以及由此所反映的海洋贸易体系。

海上丝绸之路港口遗址主要有泉州、漳州(月港)、广州、宁波、福州、扬州、蓬莱(登州)、北海等。本课题的研究,以泉州、漳州、宁波、广州等海港遗址为案例,深入剖析作为海港遗址的城市布局形态,以市舶司、码头、航标塔、仓储、渠运遗迹、街铺、祭祀设施、海防设施等为基本要素,实地踏查各海港遗址,对重要的建筑设施进行调查、照相和测绘,结合遥感、卫星图像,分析海港遗址的地理环境与城市规制,以此来探讨海港遗址在海外交通史上的地位与作用。本课题的特色之一是将海港遗址的研究与水下考古材料结合起来,特别关注海港附近的沉船和以相关港口为始发港的航路沉船材料,探究以海港为背景的海洋贸易网络体系。

作为本课题研究案例的泉州、漳州、宁波和广州四大港口,在海港城市内涵方面各有特点,这里我们以泉州港为例来介绍课题研究的主要内容。泉州港展现了中国古代海外交通史的历史风貌,其遗存之丰富为古代港口城市所罕见。这里有作为航标塔的万寿塔和六胜塔;有石湖、美山和文兴等古码头;有九日山祈风石刻、真武庙、天后宫等航海祭祀活动的史迹;有磁灶窑系金交椅山窑址等生产外销瓷的古窑址。泉州港尤以反映海外交通的宗教遗迹引人注目,包括道教的老君岩造像,佛教的开元寺,伊斯兰教的清净寺、三贤四贤墓,摩尼教的草庵摩尼光佛造像等。泉州湾宋代沉船的发现,以考古实证显示了泉州港与东南亚的贸易往来,值得特别关注。九日山祈风石刻、真武庙、天后宫等众多的航海祭祀活动史迹,显示了当地悠久而独特的海神信仰体系。

考古发现的泉州湾宋代沉船、南澳I号、新安沉船分别以泉州港、漳州月港、宁波港为始发港,通过对这些沉船材料的梳理,勾勒出其与海港遗址的关联,可以非常清晰地展示古代中国东南沿海地区与东南亚、东亚诸国的进行海上交往史实。

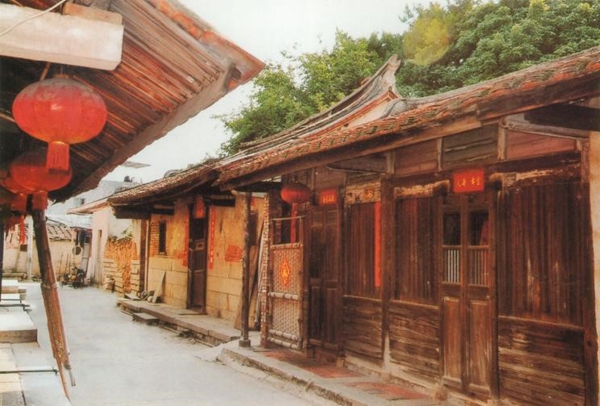

2013年11月13日至22日,国家文物局水下文化遗产保护中心“海上丝绸之路港口遗址调查”项目组对福建漳州月港等遗址进行了实地调查和遗址测绘。此次重点踏查了码头、航标塔、街巷、商铺、渠运遗迹、祭祀设施等考古遗迹。同时通过人类学调查,深入追索月港作为海洋贸易港口的城市记忆。此外,还梳理了漳州海域沉船、南澳I号沉船等水下考古材料,并对越南(如“平顺号”沉船)、马来西亚(如“宣德号”沉船)、菲律宾(如满载漳州瓷器的“圣迭戈号”沉船)等东南亚国家发现的、以漳州港为始发港的沉船材料进行系统整理,在此基础上,整合研究田野考古与水下考古资料,探讨漳州月港在海上丝绸之路上的地位与作用。

此次田野考古调查与测绘工作取得重要收获,主要包括以下几个方面:1、漳州月港是目前国内唯一保存完好的海港遗址,本次考古调查是国内学术界第一次针对海港遗址开展类似的田野工作;2、对月港遗址进行了较为全面、系统的古建筑测绘工作,这在国内尚属首次;3、探究了月港作为海港模式的城市形态与内涵,其城市设施包括码头、航标塔、街巷、商铺、渠运遗迹、祭祀设施等;同时,通过人类学调查,深入了解了月港城市的社会形态;4、本次调查与测绘工作,积累了丰富的田野考古调查资料,包括影像资料、测绘图纸、基础文献、入户调查档案等,为今后系统而深入的研究积累了珍贵的第一手资料。