“南海Ⅰ号”保护发掘阶段性成果公布确定船体结构、出土文物14000余件套

来源: 2016-1-14 15:44:22

1月9日,由国家文物局水下文化遗产保护中心、广东省文物局和阳江市人民政府主办,广东省文物考古研究所和广东海上丝绸之路博物馆承办的“南海Ⅰ号”保护发掘项目阶段性工作通气会在广东海上丝绸之路博物馆召开,项目领队孙键、刘成基和项目保护组组长李乃胜现场介绍“南海Ⅰ号”保护发掘项目的整体工作情况、阶段性成果和现场文物保护工作情况。由此,备受公众瞩目的宋代沉船“南海Ⅰ号”全面保护发掘工作在历时两年多时间后,其阶段性成果正式向外界公布。

“南海Ⅰ号”发现于1987年,为目前我国发现的尺寸最大的宋代沉船实物。2007年12月,位于广东省阳江海域的“南海Ⅰ号”整体打捞出水,并运至广东海上丝绸之路博物馆。经过两次试掘后,“南海Ⅰ号”全面保护发掘工作于2013年11月28日正式启动,经过两年多的发掘和保护,确认“南海Ⅰ号”沉船属于长宽比较小、安全系数高、耐波性好、装货量大的短肥性船型,系我国古代三大船型的“福船”类型,船体保存较好,存有一定的立体结构,这在以往的我国沉船考古中较为鲜见,对于研究中国古代造船史、海外贸易史具有极其重要的意义。

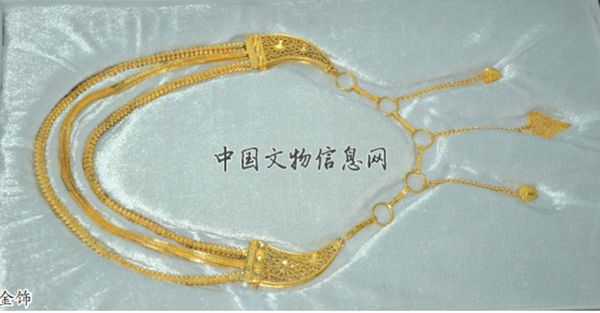

“南海Ⅰ号”是一条满载货物的沉船,从我国的东南沿海港口装货后,在前往南亚、西亚地区进行贸易活动的途中沉没于海底。截至2016年1月5日,总共出土文物14000余件套、标本 2575件、凝结物 55 吨,其中瓷器13000余件套、金器151件套、银器124件套、铜器170件、铅锡器53件、铁器11件、竹器13件,木器46件,漆器28件、石器25件,以及铜钱约17000枚以及大量动植物标本、船木等。船内各舱之间的船载货物品种具有一定的规律性,在部分舱室以及甲板面装载了大量的铁条、铁锭、铁锅等金属加工半成品,并形成了体量巨大的凝结物。瓷器主要是当时南方著名窑口的产品,大部分源自江西、福建和浙江三省。其中以江西景德镇青白瓷,福建德化窑白瓷、青白瓷,磁灶窑酱釉、绿釉瓷,闽南青釉,以及浙江龙泉系青釉瓷为主。金银铜锡和漆木器等其他发现也非常重要,金页、银铤上多有店铺名称、重量、地名等戳记,反映了南宋时期商品经济异常活跃已延伸到了海外贸易的领域。根据出土铜钱、金页银铤铭文和瓷器特征判断,该沉船年代应属于南宋中晚期(13世纪中早期)。

在发掘过程中,考古队采取先内后外的次序进行发掘,即先清理船内文物,再从内外两侧对船本体进行加固后,再依次清理发掘船舷外侧。在发掘过程中,不断对船体进行喷淋、保湿、防霉、防虫、脱盐脱硫、填充加固等保护工作,以及对出土文物的清洗、脱盐、扫描、测绘等工作。

预计船内考古发掘工作2016年基本结束,后续还将开展船外侧考古发掘、出土文物保护和展示等工作,相关工作成果进展将适时予以公布。(贾昌明,转引自中国文物信息网)